Nursing care

column 介護コラム

【2024年改定対応】サービス提供体制強化加算の算定方法から要件・単位数を解説

投稿日:

サービス提供体制強化加算は、質の高いサービスを提供する介護事業所が算定できる加算です。具体的には、介護福祉士の資格を有する職員の割合と、一定の勤続年数を超える職員の割合が要件を満たす場合に算定することができます。

本記事では、これからサービス提供体制強化加算を算定する介護事業所や、より上位の区分を算定したい介護事業所、人員体制の計算方法について知りたい方向けに、通所介護を例にサービス提供体制強化加算を分かりやすく解説しています。

本記事を読んで、自身の事業所にあったサービス提供体制強化加算を算定しましょう。

目次

サービス提供体制強化加算の算定要件

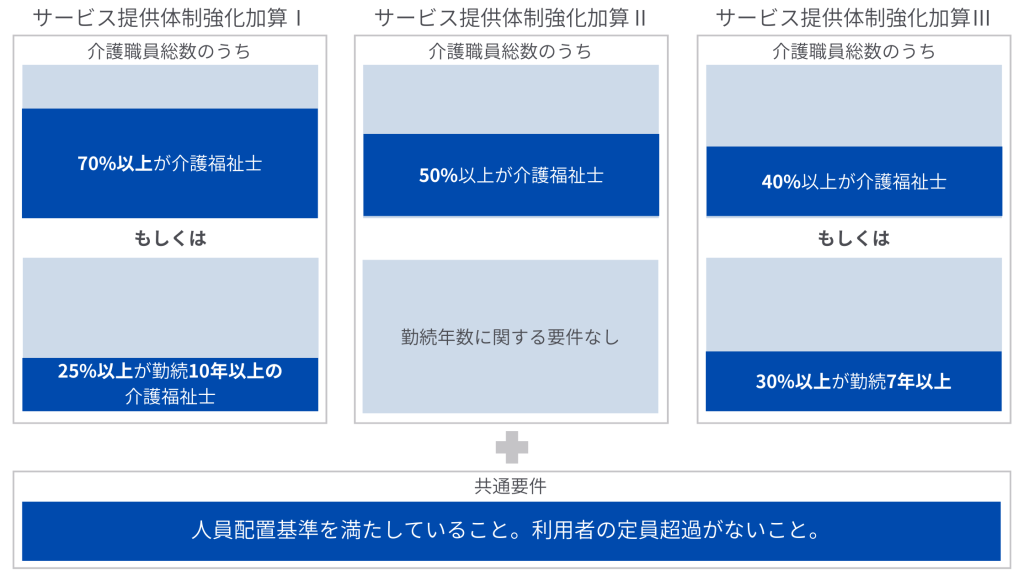

サービス提供体制強化加算の算定要件は、サービスと算定区分によって異なります。しかし、どの区分にも共通している要件として以下の2点があります。サービス提供体制強化加算の算定を検討している場合、こちらの要件については必ず満たしておきましょう。

・人員配置基準を満たしていること

・利用者の定員超過がないこと

通所介護の運営基準についてはこちら

参考:厚労省|令和3年度介護報酬改定における改定事項について p.110

サービス提供体制強化加算Ⅰの算定要件

※通所介護の場合

□人員配置基準を満たしていること

□利用者の定員超過がないこと

・介護職員総数のうちいずれかを満たすこと

□70%以上が介護福祉士

□25%以上が勤続10年以上の介護福祉士

サービス提供体制強化加算Ⅱの算定要件

※通所介護の場合

□人員配置基準を満たしていること

□利用者の定員超過がないこと

□介護職員総数のうち50%以上が介護福祉士

サービス提供体制強化加算Ⅲの算定要件

※通所介護の場合

□人員配置基準を満たしていること

□利用者の定員超過がないこと

・介護職員総数のうちいずれかを満たすこと

□40%以上が介護福祉士

□30%以上が勤続7年以上の介護職員

サービス提供体制強化加算の単位数

※通所介護の場合

・サービス提供体制強化加算Ⅰ:22単位 / 日

単位数単価10.00の場合 1回220円の加算

・サービス提供体制強化加算Ⅱ:18単位 / 日

単位数単価10.00の場合 1回180円の加算

・サービス提供体制強化加算Ⅲ:6単位 / 日

単位数単価10.00の場合 1回60円の加算

他サービスの単位数についてはこちら

サービス提供体制強化加算の計算方法

サービス提供体制強化加算を算定するためには、有資格者や一定の勤続年数を超える職員の割合を正しく計算する必要があります。以下のステップに沿って必要な割合を算出しましょう。

常勤換算法で介護職員の総数を割り出す(区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで必要)

まず、各割合を計算するために分母となる介護職員の総数を計算しましょう。計算には常勤換算法を使用します。常勤換算法を使って介護職員の総数を計算する式は以下の通りです。

常勤の職員数+(非常勤の職員の労働時間の合計 ÷ 常勤の職員に定められた勤務するべき時間)

=介護職員の総数

1ヵ月の介護職員の総数を計算する場合は、労働時間を1ヵ月の合計にして計算をしましょう。

介護福祉士の割合を計算する(区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで必要)

次に、介護福祉士の割合を計算しましょう。これはサービス提供体制強化加算の全区分において必要になります。

介護福祉士は前月末日時点で資格を保有している介護職員が対象です。資格取得のタイミングによってはカウントされない月もあるため注意しましょう。

また、介護福祉士の資格を保有した非常勤の職員がいる場合は、常勤換算法で常勤の介護職員の人数に換算して計算しましょう。

計算は以下の通りです。

介護職員の常勤換算人数 ÷ 介護福祉士の常勤換算人数

所定の勤続年数を超える介護職員の割合を計算する(Ⅰ、Ⅲ)

最後に、所定の勤続年数を超える介護職員の割合を計算しましょう。これはサービス提供体制強化加算ⅠとⅢの算定において必要となります。(介護福祉士の割合の要件をみたしている場合は不要)

勤続年数は同一法人内で勤務している年数を集計します。考え方については以下の通りです。

・同一法人内で異なるサービスの事業所や異なる雇用形態、職種(サービス提供を行うものに限る)の勤続年数は通算できる。

・別法人でも、事業の合併や事業継承などで、職員の変更がなく事業所が継続して運営されていると認められる場合の勤続年数は通算できる。

またサービス提供体制強化加算Ⅰの算定要件では「25%以上が勤続10年以上の介護福祉士」となっています。これは資格取得して10年経過していることを求めるものではありません。

参考:厚労省|令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)

算定要件の対象となる期間

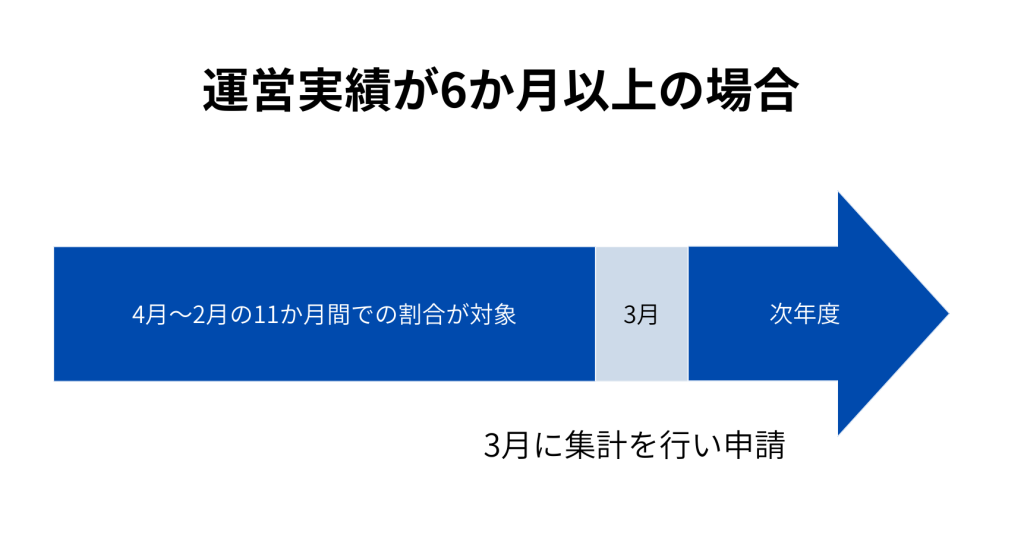

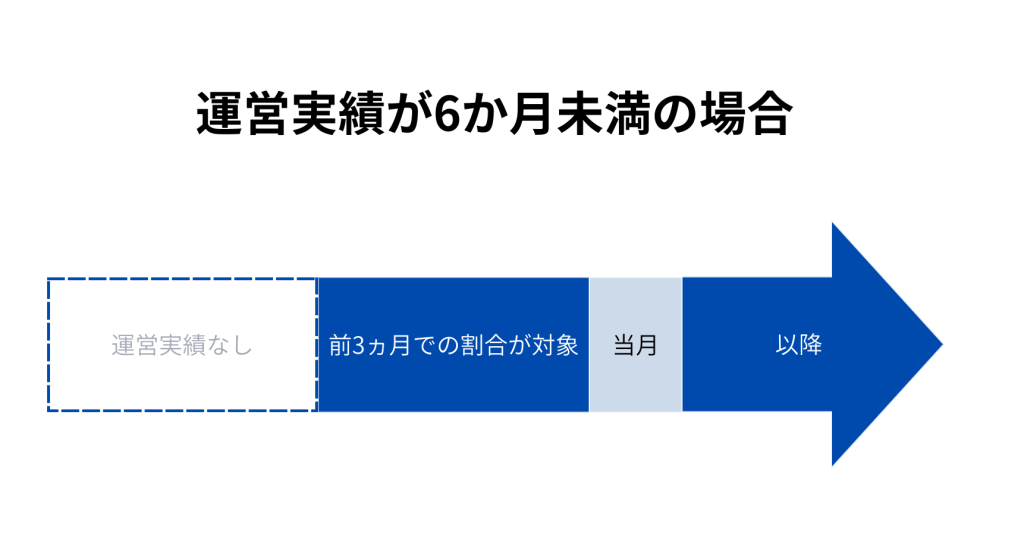

サービス提供体制強化加算は、前年度の3月を除く11か月(4月~2月)の実績の平均をもとに、次年度算定対象となるかをみたしている

そのため、毎年3月に該当年度の職員の割合を集計し、対象となる区分の要件を満たしているのか確認する必要があります。

ただし、新規開設や事業の再開等で運営実績が6ヵ月に満たない場合は、前3ヵ月の実績を対象とし、算定要件を満たしていれば、該当の区分のサービス提供体制強化加算を算定することができます。つまり事業を開始して4か月目以降からサービス提供体制強化加算の届け出が可能となります。

サービス提供体制強化加算ⅠとⅡの違い

サービス提供体制加算ⅠとⅡの違いは介護福祉士の割合です。介護職員の総数のうち、サービス提供体制強化加算Ⅰは70%以上、サービス提供体制強化加算Ⅱでは50%以上が介護福祉士である必要があります。

また、サービス提供体制強化加算Ⅰは勤続10年以上の介護福祉士が25%以上の場合でも算定可能ですが、サービス提供体制強化加算Ⅱには勤続年数に関する要件はありません。

サービス提供体制強化加算Ⅲを含む各区分の算定要件を以下にまとめています。是非参考にし、自身の事業所にあった加算を算定してください。

※通所介護の場合

サービス提供体制強化加算ⅠとⅡの収益差

サービス提供体制強化加算Ⅰの単位数は「22単位」。サービス提供体制強化加算Ⅱの単位数は「18単位」と4単位の差で、金額に直すと40円程です。

サービス提供体制強化加算はすべての利用者で算定することができる加算のため、利用者30人のデイサービスでは月間「4単位 × 30人 =120単位」。年間に直すと「120単位 × 12ヵ月 = 1440単位」の収益差となります。

仮に単位数単価が「10.00」の地域なら年間で14,400円の収益差となります。

また、サービス提供体制強化加算は質の高いサービスを提供する事業所が算定できる加算です。最上位であるサービス提供体制強化加算Ⅰを算定していることは、利用者やケアマネージャーの安心材料となり、収益差以上に大きなメリットとなるでしょう。

サービス提供体制強化加算の必要書類

サービス提供体制強化加算の算定時に必要な書類の例です。必要書類や提出期限は自治体によって違いがあります。算定にあたって必ず指定権者へ確認しましょう。

□介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

□介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

□サービス提供体制強化加算に関する届出書

□加算の要件を見たいしていることを確認できる書類

サービス提供体制強化加算のQ&A

以下では、厚生労働省が公開しているサービス提供体制強化加算についてのQ&Aをまとめています。

Q

共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護職 員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同 加算を算定してよいか。

A

貴見のとおり。

Q

共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配 置基準上、介護職員の配置は求められていない。

このため、共生型介護保険サービス事 業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善 加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活 支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。

A

差し支えない。

Q

「10 年以上介護福祉士が 30%」という最上位区分の要件について、勤続年数は どのように計算するのか。

A

- サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件としたものであり、介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこと。

- 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、 職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。

(※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。

- なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数10年の考え方」とは異なることに留意すること。

※ 平成 21 年4月改定関係Q&A(Voi.1)(平成 21 年3月 23 日)問5は削除する。