Nursing care

column 介護コラム

口腔機能向上加算とは?算定要件や目的・手順などを解説

投稿日:

口腔機能向上加算とは、通所介護事業所や通所リハビリテーション事業所などで算定できる加算です。口腔機能が低下している、または低下する恐れのある利用者を対象としており、特別なサービスを提供することで算定が可能です。

この記事では、口腔機能向上加算とはどのような加算なのか、その目的や算定要件、実際に提供するサービスの内容、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いについて解説します。

目次

口腔機能向上加算とは?分かりやすく解説

口腔機能向上加算とは、口腔機能が低下している、または低下する恐れのある要介護者などに対して算定できる加算です。

通所介護事業所(デイサービス)または通所リハビリテーション事業所(デイケア)において、口腔機能が低下していると評価された利用者に対し、口腔ケアや食事支援などの特別なサービスを提供することで算定できます。簡単にいうと、口に関する健康を取り戻そうと取り組むことで算定できる加算です。

以下では、口腔機能向上加算の目的や、算定するための要件や単位数について、分かりやすく解説します。

口腔機能向上加算の目的

口腔機能向上加算は、口腔ケアの充実と食事摂取の支援を行うことで、対象となる高齢者の生活の質の向上を図ることを目的として、平成18年度に導入されました。

口腔機能とは、以下の4つの機能を指します。

- おいしく食べること

- 楽しく話すこと

- 呼吸をすること

- 表情を豊かにすること

これら4つの機能が低下すると、低栄養や誤嚥性肺炎、閉じこもり、転倒といったリスクが生じます。これらのリスクは生活の質の低下に直結するため、口腔機能の低下を防ぐことは重要です。

このことから口腔機能向上加算は、良好な口腔機能を維持し生活の質の低下を防ぐことで、高齢者に元気になってもらうことを目的としています。

参考:東京都健康長寿医療センター「口腔機能向上加算導入の手引き」

口腔機能の重要性

先述の通り、口腔機能が低下した場合には、低栄養・誤嚥性肺炎・閉じこもり・転倒といった生活におけるリスクが生じます。

かんだり飲み込んだりといった摂食・嚥下機能が低下すると、食形態や量を制限しなければならなくなります。通常の食形態や量での食事が困難となると、栄養バランスが崩れ低栄養となってしまうリスクが生じます。

飲み込む(嚥下)機能が低下すると、誤嚥性肺炎を起こすリスクが上がってしまいます。誤嚥性肺炎は、2023年における死亡要因第6位となっていることからも、改めて口腔機能の向上は重要であるといえるでしょう。

参考:厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

口腔機能向上加算(Ⅰ)の単位数や算定要件

口腔機能向上加算(Ⅰ)の単位数や算定要件を見ていきましょう。科学的介護推進体制加算(LIFE加算)を算定していない事業所は、口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定が可能です。

口腔機能向上加算(Ⅰ)の単位数

口腔機能向上加算(Ⅰ)は、要介護者と要支援者のいずれからも算定することが可能です。単位数は同一ですが、算定可能回数に違いがあります。

| 単位数 | 算定可能回数 | |

|---|---|---|

| 要介護1〜5の利用者 | 150単位/回 | 月2回まで |

| 要支援1〜2の利用者 | 150単位/回 | 月1回まで |

口腔機能向上加算は、算定回数に限りがあります。月に何度口腔機能向上サービスを提供したとしても、要介護者の場合は300単位、要支援者の場合は150単位しか算定できない点に留意しましょう。

参考:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」

口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件

口腔機能向上加算(Ⅰ)を算定するには、事業所は以下の要件を満たした上で指定権者に届け出をする必要があります。

| 1.人員配置 | 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のいずれかを1名以上配置する(非常勤・兼務可) |

| 2.計画の作成 | 利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士などが共同して口腔機能改善管理指導計画を作成する |

| 3.サービスの提供と記録 | 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従って口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録する |

| 4.定期的な評価の実施 | 口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価を行う |

なお、通所リハビリテーション事業所において口腔機能向上加算(Ⅰ)を算定する場合、対象となる利用者の主治医または主治の歯科医などの指示・指導を受ける必要があります。

参考:東京都健康長寿医療センター「口腔機能向上加算導入の手引き」

参考:厚生労働省「介護保険最新情報vol1217」

口腔機能向上加算(Ⅰ)の対象者の条件

口腔機能向上加算(Ⅰ)は、全ての利用者が加算の対象となるわけではありません。以下の3つのうち、いずれかに当てはまる方が対象となります。

- 嚥下・食事摂取・口腔清潔のいずれかの項目で、見守り以上の介助が必要な場合に算定ができます。具体的には、以下の認定調査票の3つの項目いずれかで「1」以外に該当する方です。

| 基準 | ||

| 嚥下 | 1.できる | 常時、嚥下することに問題がなく、自然に飲み込める。 |

| 2.見守り(介護側の指示を含む) | 飲み込む際に見守りや声かけ等が必要な場合であって、「できる」「できない」のいずれにも含まれない場合をいう。食物の形状により、嚥下ができなかったりする場合も含まれる。 | |

| 3.できない | 常時、嚥下ができない、飲み込むことができないために、経管栄養、胃瘻や中心静脈栄養(IVH)等を行っている。 | |

| 食事摂取 | 1.自立 | 介助・見守りなしに自分で食事が摂れている場合をいう。箸やスプーンのほかに、自助具等を使用する場合も含まれる。 |

| 2.見守り(介護者側の支持を含む) | 介助なしに自分で摂取しているが、見守りや指示が必要な場合をいう。 | |

| 3.一部介助 | 食事の際に(食卓で)、小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするために何らかの介助が行われている場合をいう。食事の前に、厨房・台所できざみ食を作っている場合は、含まれない。 | |

| 4.全介助 | 能力があるかどうかにかかわらず、現在自分ではまったくしていない(介助されている)場合をいう。自立して食事をしていない、スプーンフィーディング(食べ物を口に運んで食べさせる)、経管栄養、胃瘻や中心静脈栄養(IVH)の場合も含まれる。 | |

| 口腔清潔 | 1.自立 | 歯みがき粉を歯ブラシにつけて磨くことを、介助なしに自分で行っている場合をいう。日頃、歯みがき粉を使用しないが、口腔清浄剤を使用してうがいをする場合も含まれる。 |

| 2.一部介助 | 歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯みがき粉を歯ブラシにつける等の準備、歯みがき中の見守りや指示、みがき残しの確認が必要な場合等、口腔清潔(はみがき等)の行為に部分的に介助が行われている場合をいう。 | |

| 3.全介助 | 口腔清潔(はみがき等)の一連の行為すべてに介助が行われている場合をいう。介助が行われていないが、明らかに能力がない場合も含まれる。 | |

- 下記の「基本チェックリスト」の口腔機能に関連する(13)、(14)、(15) の3項目のうち、2項目以上が「1.はい」に該当する方も算定の対象となります。

| 基本チェックリスト(口腔関連項目) | ||

| 13 | 半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか | 1.はい 2.いいえ |

| 14 | お茶や汁物でむせることがありますか | 1.はい 2.いいえ |

| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい 2.いいえ |

- 上記1・2以外であっても、その他、口腔機能の低下している方、またはその恐れのある方も対象となります。

ただし、医療保険において摂食機能療法を算定している方や、他事業所で口腔機能向上加算を算定している方は、算定できないため気をつけましょう。

参考:東京都健康長寿医療センター「口腔機能向上加算導入の手引き」

口腔機能向上加算(Ⅱ)の単位数や算定要件

ここからは、口腔機能向上加算(Ⅱ)の単位数や算定要件について解説します。口腔機能向上加算(Ⅱ)はLIFE関連加算であるため、LIFEでデータを提出することおよびフィードバックを活用することで、算定できます。

口腔機能向上加算(Ⅱ)の単位数

口腔機能向上加算(Ⅱ)は、通所介護事業所と通所リハビリテーション事業所では単位数が異なります。

・通所介護事業所(デイサービス)の場合

| 単位数 | 算定可能回数 | |

|---|---|---|

| 要介護1〜5の利用者 | 160単位/回 | 月2回まで |

| 要支援1〜2の利用者 | 160単位/回 | 月1回まで |

・通所リハビリテーション事業所(デイケア)の場合

| 単位数 | 算定可能回数 | |

|---|---|---|

| 要介護1〜5の利用者 | (Ⅱ)イ:155単位 (Ⅱ)ロ:160単位 | 月2回まで |

| 要支援1〜2の利用者 | 月1回まで |

通所リハビリテーション事業所の場合、「リハビリテーションマネジメント加算(ハ)」を算定していれば「口腔機能向上加算(Ⅱ)イ」が、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は「口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ」の算定が可能です。

参考:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」

参考:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」

口腔機能向上加算(Ⅱ)の算定要件

口腔機能向上加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)とは異なりLIFEを活用することが求められています。

| 1.人員配置 | 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のいずれかを1名以上配置する(非常勤・兼務可) |

| 2.計画の作成 | 利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士などが共同して口腔機能改善管理指導計画を作成する |

| 3.サービスの提供と記録 | 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従って口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録する |

| 4.定期的な評価の実施 | 口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価を行う |

| 5.LIFEの活用 | 利用者ごとの口腔機能改善管理計画などの情報を、LIFEを活用して厚生労働書に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたり、提出した情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している |

3カ月ごとに口腔機能改善管理計画などを厚生労働省に提出するほかは、口腔機能向上加算(Ⅰ)とは変わりありません。

参考:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

口腔機能向上加算(Ⅱ)はLIFEへの情報提出が必要になる

口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定するには、口腔機能向上加算(Ⅰ)の要件に加えて必要な書類を「LIFE(厚生労働省)」へ提出する必要があります。

ここからは、LIFEに提出すべきデータや、どのくらいの頻度で提出しなければならないのかを解説します。

LIFEに提出するデータ

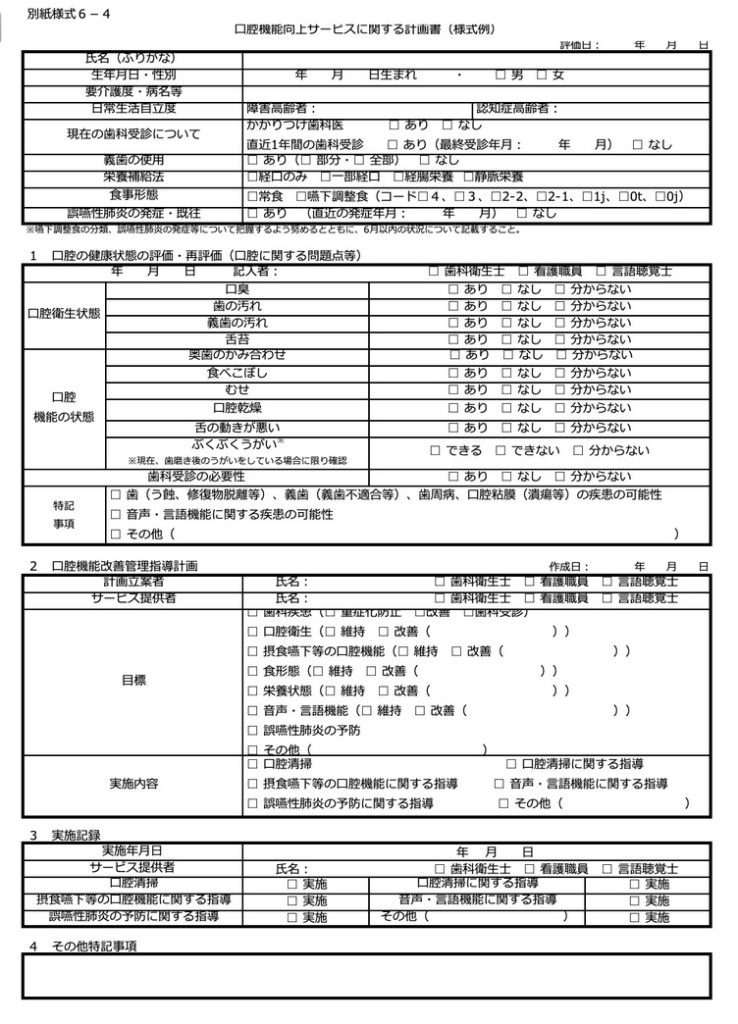

LIFEに提出するデータは、口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例)にある項目を埋める必要があります。

口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例)は、厚生労働省のホームページ「令和6年度介護報酬改定について」よりダウンロードすることができます。

なお、令和6年度の介護報酬改定により、以下の欄を新たに記入することが必要となりました。

- 要介護度・病名等

- 日常生活自立度

- 直近1年間の歯科受診の有無と最終受診年月

- ぶくぶくうがいの可不可

- 計画立案者およびサービス提供者の記名

- 誤嚥性肺炎の予防に関する指導

目標および実施内容も、一部変更があるため気をつけましょう。

LIFEへの提出頻度

LIFEへ口腔機能向上サービスに関する計画書および基本情報を提出する頻度は、少なくとも3カ月に一度と定められています。

新たに口腔機能向上加算を算定することについて利用者から同意を取れた場合、同意を取れた月内に計画書を作成します。作成した計画書は、作成した月の翌月10日までにLIFEへの提出が必要です。以降は、少なくとも3カ月ごとに提出しましょう。

なお、前回の提出から3カ月が経過していなくても、計画書の内容を変更した場合には、変更した月の翌月10日までに提出が必要です。

参考:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

口腔機能向上加算の手順

ここからは、口腔機能向上加算を算定する際の手順について解説します。シミュレーションに活用してみてください。

利用者の状況を把握する

口腔機能向上加算の対象者となるスクリーニングを終えたら、まずは先ほど紹介した「口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例)」内にある1の「口腔の健康状態の評価・再評価」を行います。

口腔衛生状態、口腔機能の状態を「あり」「なし」「分からない」あるいは「できる」「できない」「分からない」のどれかで評価しましょう。なお評価者は、歯科衛生士か看護職員、言語聴覚士に限られています。

口腔機能改善管理指導計画を作成する

利用者の口腔機能や衛生状態を確認したら、そのアセスメントの内容をもとに口腔機能改善管理指導計画を作成します。

「口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例)」にもあるように、計画は看護職員か歯科衛生士、または言語聴覚士が作成可能です。

計画書を作成したら、対象の利用者およびその家族から計画の同意を得ましょう。同意を得られたら、口腔機能向上サービスの提供が可能となります。

機能訓練の実施と改善状況のモニタリング

口腔機能向上サービスは、「口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例)」の3「実施記録」に沿って実施します。実施した内容は、必ず記録しましょう。

なお、口腔機能向上サービスを提供できるのは、歯科衛生士、看護職員、言語聴覚士に限られています。実施記録にも職種名と担当者氏名を記入する欄があります。

口腔機能が改善されているかを確認するモニタリングは、1カ月ごとに行う必要があります。このモニタリングも、歯科衛生士か看護職員、あるいは言語聴覚士の専門職しか行えません。

課題の把握

口腔機能向上加算は、3カ月ごとに計画の見直しが必要です。毎月のモニタリングで課題を把握し、口腔機能が改善されていればサービスは終了となりますが、必要に応じて引き続きサービスを提供することは可能です。

状況によってはケアプランの変更も必要となるため、担当の介護支援専門員と連携を図りながら課題を把握しましょう。

口腔機能向上加算に関する知っておきたいこと

口腔機能向上加算を算定する前に、確認しておきたい内容を紹介します。

全職種でサービスを提供する

口腔機能向上加算は、歯科衛生士や看護職員、言語聴覚士のみでサービスを提供できるわけではありません。介護職員や生活相談員なども一緒に取り組む必要があります。

デイサービスで昼食前に行われているパタカラ体操や、昼食後に行われている口腔ケアも、口腔機能向上サービスに該当します。

実際に提供できるサービスの内容は、「口腔機能向上加算導入の手引き」にも記されているため、そちらも参考にしてください。

人材を確保する

口腔機能向上加算は、歯科衛生士、看護職員、言語聴覚士のいずれかが配置されていないと算定できません。デイサービスは看護職員が必置となっているため、看護職員が計画立案者およびサービス提供者となるのであれば人材の確保は容易でしょう。

また、病院に併設されているデイケアであれば、言語聴覚士の配置を検討できると、支援の幅が広がるかもしれません。

いずれにせよ、非常勤・兼務でもよいことを考えれば、人材の確保は難しくないでしょう。

質の高いサービスを心がける

口腔機能向上加算は、通常の業務とは別にサービスが提供されることで加算を得られます。

算定開始の前後で提供するサービスに差がなかったり、繰り返し同じサービスばかりが提供されたりすると、利用者およびその家族の満足度は上がらないでしょう。

利用者に「良くなった」と実感してもらえるようなサービスを提供できるよう、質の高いサービスの提供を心がけましょう。

まとめ

口腔機能を向上させる取り組みは、高齢者の低栄養や誤嚥性肺炎といった疾病予防や介護度の重症化を防ぐ重要なサービスです。高齢者の健康維持や医療費抑制につながる可能性もあり、介護保険サービスの大きな役割を担っているといえるでしょう。

口腔機能向上加算を算定する場合には、口腔の健康状態の評価、口腔機能改善管理指導計画、実施記録をきちんと書類としてそろえる必要があります。定期的な計画の見直しも必要なため、管理が容易でない、と感じている方もいるのではないでしょうか。

「まもる君クラウド」では、日々の記録はもちろん、請求業務や加算に関する計画書の管理まで、楽に行える機能が備わっています。口腔機能向上加算についても、個人のデータを抽出することで計画書の作成が容易に行えます。

見直し期間の管理もソフトで行えるため、取得漏れも起こりません。またLIFEとも連動しているため、単位数の高い(Ⅱ)の取得がしやすいのも特徴です。業務負担軽減のためにも、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。