Nursing care

column 介護コラム

【超入門編】ケアプランデータ連携システムの導入手順を解説

投稿日:

更新日:

ケアプランデータ連携システムは、システムをインストールするとすぐに開始できるわけではありません。ユーザID・パスワードを確認したり、電子証明書をインストールしたりと、いくつかの事前準備が必要になります。

本記事では、ケアプランデータ連携システムの導入方法を順序立てて分かりやすく解説しています。記事の順番に作業を進めていくことで、ケアプランデータ連携システムの導入まで進むことができます。是非参考にしてみてください。

ケアプランデータ連携システムについて詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

参考:ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト

目次

ケアプランデータ連携システム導入までの流れ

ケアプランデータ連携システムの導入までは大きく分けて事前準備と導入作業の2つに分けられます。

事前準備

- 介護ソフトの確認

- パソコン、ネットワーク環境の確認

- 介護電子請求用ユーザID、パスワードの確認

- 電子証明書の確認、インストール

導入作業

- ケアプランデータ連携システムの利用申請

- ケアプランデータ連携システムクライアントアプリのインストール

作業のほとんどは事前準備のため、ケアプランデータ連携システムの導入を検討している場合は事前準備だけでも先に進めておくことで、実際に導入する際スムーズに開始することができるでしょう。

①ケアプランデータ連携システムに必要なもの

ケアプランデータ連携システムの運用には介護ソフトが必ず必要となります。

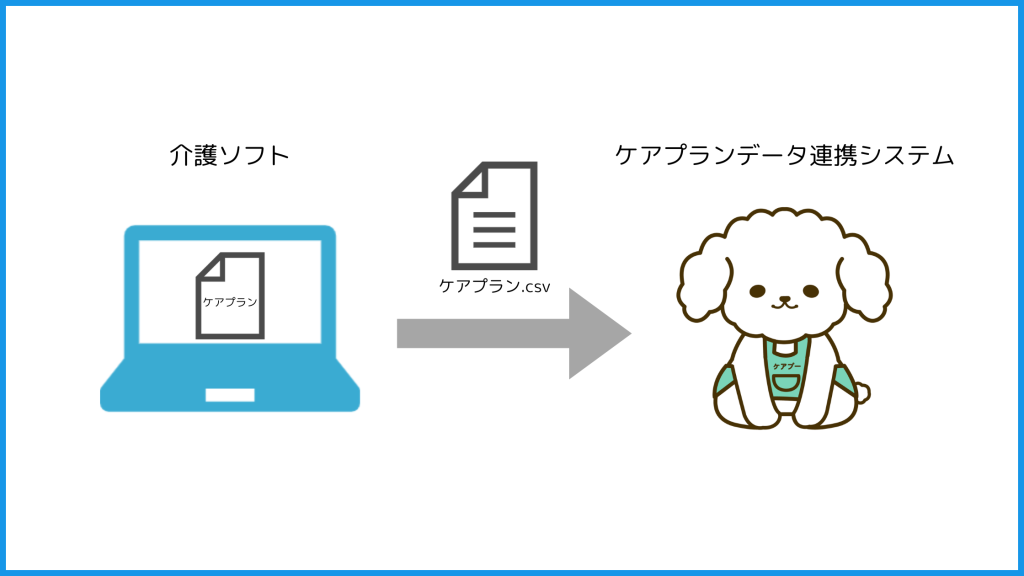

ケアプランデータ連携システムは「CSV」と呼ばれるデータでケアプランのやり取りを行います。このデータの形式は自由に決められるわけではなく、国保中央会の決めたルールに則って作成する必要があります。そのデータの作成をするのが介護ソフトです。

では、介護ソフトであれば何を使ってもいいのでしょうか?答えは「No」です。

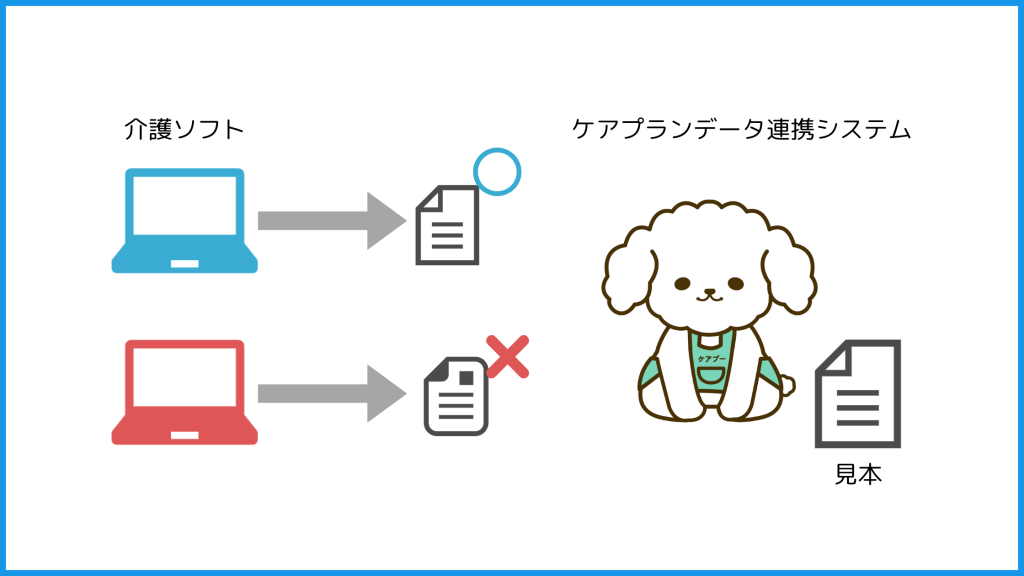

上記で説明した通り、ケアプランデータ連携システムは国保中央会の決めた形式である必要があり、それ以外のデータは一切受け付けません。そのため介護ソフトはそのルール通りにデータを作成する必要があります。

つまりケアプランデータ連携システムの運用には、必ず対応した介護ソフトが必要になります。

| POINT! |

| ケアプランデータ連携システムに対応しているソフトは各社のホームページを確認するか、国保中央会の公表する「ベンダー試験完了企業一覧」を確認しましょう。 |

②介護ソフトの確認

現在利用している介護ソフトがあれば、まずはソフト会社に「ケアプランデータ連携システムに対応しているのか?」を確認しましょう。万が一未対応の介護ソフトを使用している場合、対応しているソフトへの切り替えが必要となります。

ケアプランデータ連携システムを利用するためには、以下の機能が介護ソフトで必要になります。

- 自事業所で作成したデータを出力する機能

- 他事業所から届いたデータを取り込む機能

また、ケアプランデータ連携システムを介してやり取りを行えるデータは以下の通りです。

- 利用者補足情報(利用者名などの基本情報)

- 第1表:居宅サービス計画1表

- 第2表:居宅サービス計画2表

- 第3表:居宅サービス計画3表

- 第6表:サービス利用表(予定・実績)

- 第7表:サービス利用表別表

- 利用者基本情報(介護予防)

- 介護予防サービス・支援計画書

ただ、「ケアプランデータ連携システム対応」の介護ソフトの中でも、「第○表のみ未対応」や「データ出力のみ対応」のように一部の機能に対応していない場合もあります。当然希望する機能が備わっていない介護ソフトの場合でも、対応している介護ソフトへの切り替えが必要となります。

| POINT! |

| 対応範囲については、厚労省の公開している「ケアプランデータ連携システムベンダ試験(V4対応版)の完了結果について」を確認するか、詳細についてはソフト会社に連絡をしましょう。 |

③パソコン、ネットワーク環境の確認

ケアプランデータ連携システムの運用には、以下の環境を揃える必要があります。

| パソコン | インターネット環境が整備されているもの |

| OS | windows10 もしくは windows11 ※MacBookは未対応 |

| ブラウザ | Microsoft Edge もしくは Google Chrome |

| PDFビューワー(推奨) | Adobe Acrobat Reader |

| POINT! |

| パソコンのカレンダー表示設定についても確認をしましょう。ケアプランデータ連携システムを運用するには、カレンダーの表示を西暦表示にする必要があります。これはケアプランデータ連携システムや介護ソフトの設定ではなく、使っているパソコン自体の設定です。 パソコンの画面右下にある年月日を確認し、年の表示が「2024」のように西暦表示であれば問題ありません。「06」のような和暦表示の場合は設定を変更しましょう。 引用元:ケアプランデータ連携システム スタートガイド 設定方法は以下のサイトを参考にしてください。 https://steganom.co.jp/windows11-change-japanese-calendar/ |

④介護電子請求用ユーザID・パスワードの確認

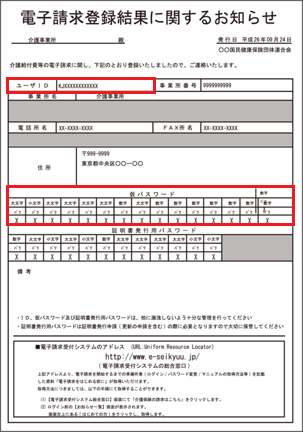

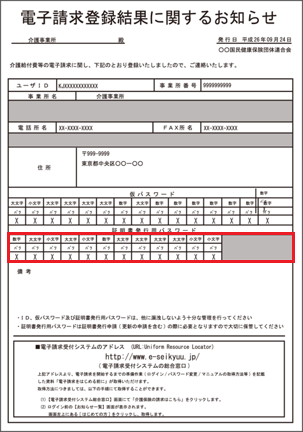

ケアプランデータ連携システムにログインするには、電子請求用のKJから始まる14桁のユーザIDとパスワードが必要になります。このIDとパスワードはインターネット伝送の手続きを行った際に届く「電子請求登録結果に関するお知らせ」に記載されています。

電子請求登録結果に関するお知らせとは?

介護保険請求をインターネット伝送する際に、国保連合会から発行される登録結果と各種情報の記載された通知です。この通知は国保連合会から郵送等で事業所へ送られます。記載されているログインIDとパスワードは「電子請求受付システム」にログインする際に使用します。

インターネット伝送を行っていない事業所、もしくは「電子請求登録結果に関するお知らせ」を紛失した場合、IDとパスワードを忘れた場合は、所管の国保連へお問い合わせください。

全国の国保連の連絡先は、こちらの記事内にある「全国の国保連合会と介護保険課」より確認できます。

| POINT! |

| 「電子請求登録結果に関するお知らせ」は、電子請求受付システムにログインする際に使用します。初めてログインする場合や、半年以上パスワードの変更を行っていない場合は、パスワードの再設定が必要になります。 後ほど、ケアプランデータ連携システムの利用申請時に必要となるため、事前に再設定を行っておきましょう。 |

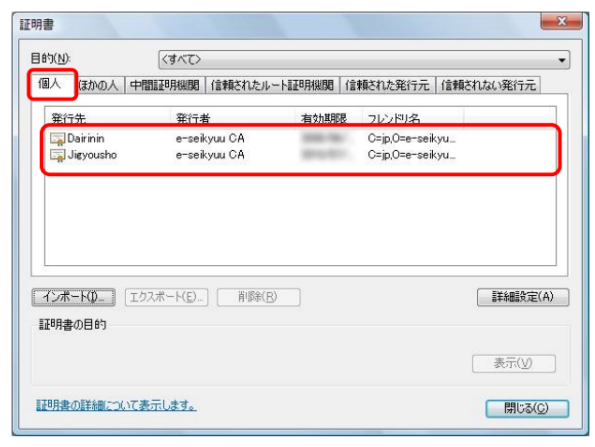

⑤電子証明書インストール状況の確認

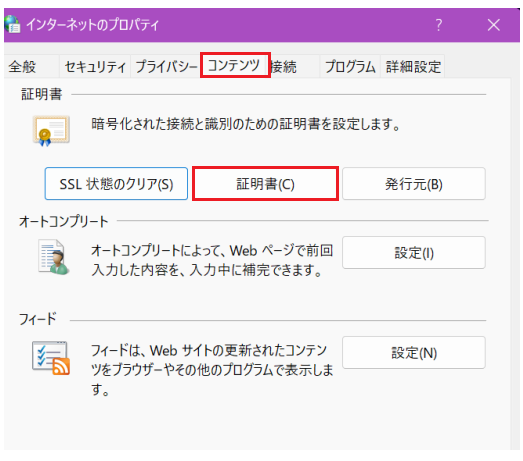

ケアプランデータ連携システムを運用するパソコンには、「電子証明書」がインストールされている必要があります。以下の手順で、お使いのパソコンに電子証明書がインストールされているのかを確認しましょう。

1.パソコンの画面下にある「windowsマーク」をクリック

2.検索窓で「インターネットオプション」と検索

3.インターネットオプションにある「コンテンツ」のタブを選択し「証明書」をクリック

4.以下の証明書がインストールされているか、有効期限が切れていないかを確認

発行者:「e-seikyuu CA」

発行元:「kaigojigyousho」または「CarePlanJigyousho」

5.該当の電子証明書がない場合は、次項の手順に沿って電子証明書をインストールする

電子証明書とは?

そのパソコンが正当に許可を得たユーザーであることを証明するためのものです。介護保険請求やケアプランデータ連携システムの運用にあたって、ハッキングやなりすましなどへのセキュリティ対策となっています。

⑥電子証明書のインストール

⑤の確認で電子証明書がインストールされていない場合は、新たに電子証明書の取得が必要になります。また電子証明書のインストールには「証明書発行用パスワード」が必要になるため、まずは証明書発行用パスワードを確認しましょう。

証明書発行用パスワードの確認

「電子請求登録結果に関するお知らせ」に記載のある「証明書発行用パスワード」を確認します。証明書発行用パスワードを紛失した場合は、電子請求受付システムより再発行を行えます。介護電子請求受付システム操作マニュアルに沿って再発行を行ってください。

| POINT! |

| 電子請求登録結果に関するお知らせには2つのパスワードが記載されています。 仮パスワード:電子請求受付システムへのログインに使用 証明書発行用パスワード:電子請求受付システムから証明書を発行する際に使用 再発行は、どちらのパスワードかによって対応方法が変わります。 仮パスワード:所管の国保連合会へ連絡 証明書発行用パスワード:電子請求受付システムより再発行 |

電子証明書のインストール

電子証明書のインストールは電子請求受付システムより行えます。

画面には「証明書」と「請求委任事業所用ケアプラン証明書」の2つが表示されます。すでに別のパソコンで介護保険証明書を取得している場合は「証明書」から、介護保険証明書がない場合は「請求委任事業所ケアプラン証明書」から証明書をダウンロードしてください。

| POINT! |

| 介護保険証明書とは、事業所が国保連へ直接伝送を行う際に必要となる証明書です。すでにこの証明書を取得している場合は、ケアプランデータ連携システムでも同じ証明書を利用できます。費用は13,200円で3年ごとに更新が必要です。 請求委任事業所ケアプラン証明書とは、ケアプランデータ連携システム専用の証明書で、国保連への伝送には使えません。費用は無料で取得できます。 本部が一括して伝送を行なっていたり、ソフト会社の伝送ソフトを利用している場合は、代理請求と呼ばれ、事業所が介護保険証明書を取得していないことがほとんどです。代理請求を行っており、介護保険証明書がない場合は、請求委任事業所ケアプラン証明書を取得しましょう。 ※令和7年9月27日以降、「請求委任事業所用ケアプラン証明書」の名称が変更され「介護DX証明書」として発行されます。 |

取得する証明書によって申請方法が異なります。以下のマニュアルを参考に該当の証明書をインストールしてください。

・すでに別のパソコンで「介護保険証明書」をインストールしている場合

https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/230719_manual1.pdf

・新たに「請求委任事業所用ケアプラン(介護DX)証明書」をインストールする場合

https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/230719_manual3.pdf

引用元:国保中央会|介護保険請求受付システム操作マニュアル

⑦ケアプランデータ連携システムの利用申請

電子証明書のインストールが完了したら利用状況WEBサイトからケアプランデータ連携システムの利用申請を行います。電子請求登録結果に関するお知らせに記載のある情報を入力してください。

| POINT! |

| 電子請求登録結果に関するお知らせに記載のある「仮パスワード」を入力すると「パスワードの有効期限が切れています」と表示されることがあります。その際は電子請求受付システムにログインしパスワードの変更後に再度ログインしてください。 |

| POINT! |

| 2025年6月1日~2026年5月31日まで、年額21,000円かかるケアプランデータ連携システムを、期間中無料で利用できるフリーパスキャンペーンが実施されています。キャンペーンの適用は期間中に利用状況WEBサイトから利用申請を行ったタイミングで自動的に適用となります。 |

⑧ケアプランデータ連携システムクライアントアプリのインストール

利用申請が完了したら、ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトのページよりクライアントアプリのインストールが行えます。インストールが完了するとケアプランデータ連携システムのアイコンがパソコンに表示され、そこから操作を行えます。

インストール方法については以下のマニュアルを参考にしてください。

ケアプランデータ連携システム操作マニュアル

以上でケアプランデータ連携システムの導入は完了です。

ケアプランデータ連携システムに対応した介護ソフト

ケアプランデータ連携システムに対応した介護ソフトなら「まもる君クラウド」がおすすめです。まもる君クラウドはケアプランの作成はもちろん、介護保険請求から各種計画書の作成、介護記録まで、クラウド上で一元管理が可能な介護ソフトです。

ケアプランデータ連携システムにも完全対応し、国保中央会の行うベンダー試験にも合格しています。また、まもる君クラウド独自の「CSVビューア」機能では、中身の分からないCSVファイルを、ソフトへ取り込む前にPDFで確認することができ、誤ったデータの取り込みを防ぐことができます。

無料体験でケアプランデータ連携システムの機能をお使いいただけます。お気軽にお問い合わせください。

※無料体験版では一部機能がご利用いただけません。

まとめ

ケアプランデータ連携システムの導入手順は大きく分けると以下の通りです。

事前準備

- 介護ソフトの確認

- パソコン、ネットワーク環境の確認

- 介護電子請求用ユーザID、パスワードの確認

- 電子証明書の確認

導入作業

- ケアプランデータ連携システムの利用申請

- ケアプランデータ連携システムクライアントアプリのインストール

ほとんどの作業はパスワードや電子証明書の確認で、ケアプランデータ連携システムの導入作業前に行うことができます。将来的にケアプランデータ連携システムの導入を検討している場合、事前準備を先に進めておくことでスムーズに導入することができます。

また、2025年6月1日~2026年5月31日まで利用料金が無料になるフリーパスキャンペーンが適用になるため、これを機会にケアプランデータ連携システムの導入を検討してみるのはいかがでしょうか。