Nursing care

column 介護コラム

【2024年改定対応】入浴介助加算の単位数や算定要件を解説

投稿日:

入浴介助加算とは通所介護(デーサービス)や通所リハビリテーションなどを対象とし、事業所での入浴時に介助を行うことで算定できる加算です。入浴介助加算は(Ⅰ)(Ⅱ)と2区分に分かれており、それぞれで算定要件も異なります。

また、令和6年度の介護報酬改定では、入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、一部の算定要件が追加されました。本記事では入浴介助加算の単位数から算定要件、留意事項まで詳しく解説しています。ぜひ加算算定の参考にして下さい。

目次

入浴介助加算(Ⅰ)の単位数と算定要件

入浴介助加算(Ⅰ)は入浴中の利用者の観察を含む「介助」を行うことで算定ができます。

令和6年度の介護報酬改定で単位数の変更はなく、算定要件は入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助に関する研修など一部追加されています。

参考:厚労省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

入浴介助加算(Ⅰ)単位数

通所介護:40単位 / 日 令和6年度改定で変更なし

通所リハビリ:40単位 / 日 令和6年度改定で変更なし

入浴介助加算(Ⅰ)算定要件

令和6年4月改定での変更点は赤字で記載

- 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。

- 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

入浴介助加算(Ⅰ)に関するQ&A

Q

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備とは?

A

人員及び設備については指定権者の基準に則って運営する必要があります。詳細については指定権者へお問い合わせください。例として福岡市の設備基準は以下の通りです。

- 十分な脱衣スペースを設け、浴室には手すり等必要な設備を設置する等、要介護者が安全かつ適切に 入浴できる設備とすること。

※ 浴槽の床は冷えにくく滑りにくくするよう配慮すること。

※ 利用者が溺れる等の事故を防ぐため、浴槽の幅、奥行き、深さに配慮すること。

※ 個浴を設置する場合は、介護浴槽等種類を考慮することが望ましい。

※ 洗剤等、利用者が誤飲する恐れのあるものの保管場所に留意すること。 - 介護に必要とされる以上の設備を設置しないこと。

※ 娯楽施設と疑われるような露天風呂等の設置はしないこと。 - 浴室と脱衣室の温度差に配慮すること。

※ 空調の設置等、とくに冬場の温度差に配慮すること。

参考:福岡市における通所系サービス事業所等の設備基準にかかる留意事項

Q

入浴介助に関する研修は何をすればいい?

A

入浴に関わる職員に対して行うもので、入浴介助に関する基礎的な知識および技術を習得する機会を指すものとされています。具体的には以下に関わる一連の動作に置いて介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられますが、これらに限るものではありません。

- 脱衣

- 洗髪

- 洗体

- 移乗

- 着衣

なお、これらの研修は内部研修、外部研修を問わず行え、入浴介助技術の向上を図るために継続的に研修の機会を確保する必要があります。

参考:厚労省|令和6年度介護報酬改定に関する Q&A P.35

入浴介助加算(Ⅱ)の単位数と算定要件

入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が自宅において、自身又は家族もしくは、自宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員の介助によって入浴ができるようになることが目的で、利用者の浴室環境を把握し個別の入浴計画を作成する必要があります。

令和6年度の介護報酬改定で単位数の変更はなく、算定要件に一部追加があります。

参考:厚労省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

入浴介助加算(Ⅱ)の単位数

通所介護:55単位 / 日 令和6年度改定で変更なし

通所リハビリ:60単位 / 日 令和6年度改定で変更なし

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件

入浴介助加算(Ⅰ)に加え以下を実施

令和6年4月改定での変更点は赤字で記載

- 利用者の居宅へ訪問

医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。

ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。 - 個別の入浴計画を作成

当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。 - 利用者の居宅にの状況に近い環境での入浴介助

上記の入浴計画に基づき、個浴又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。

入浴介助加算(Ⅱ)に関するQ&A

引用元:厚労省|令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.8)

引用元:厚労省|令和6年度介護報酬改定に関する Q&A (Vol.1)

Q

情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が 画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。

A

情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価しても らう事で要件を満たすこととしている。

Q

利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。

A

- 利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む。)を含む。)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。

- 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作を評価する。

- 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。

- 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。

- 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。

- 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。

なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。

Q

入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉 用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専 門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。

A

福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテー ションについても同様に取扱う。

Q

入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。

A

当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の 入浴計画の見直しを行うこととする。

Q

入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。

A

利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身 の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見 守り的援助を、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を 行う。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮 し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるようになるよう、 常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。

<参考:利用者の状態に応じた身体介助の例>

※ 以下はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないものではない。

○ 座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合

| 利用者の動作 | 介助者の動作 |

|---|---|

| シャワーチェア(座面の高さが浴槽の高さ と同等のもの)、浴槽用手すり、浴槽内いす を準備する。 | |

| シャワーチェアに座る。 | |

| シャワーチェアから腰を浮かせ、浴槽の縁 に腰掛ける。 | 介助者は、利用者の足や手の動作の声かけ をする。必要に応じて、利用者の上半身や 下肢を支える。 |

| 足を浴槽に入れる。 | 介助者は利用者の体を支え、足を片方ずつ 浴槽に入れる動作の声かけをする。必要に 応じて、利用者の上半身を支えたり、浴槽 に足をいれるための持ち上げ動作を支え る。 |

| ゆっくり腰を落とし、浴槽内いすに腰掛け て、湯船につかる。 | 声かけをし、必要に応じて、利用者の上半 身を支える。 |

| 浴槽用手すりにつかまって立つ。 | 必要に応じて、利用者の上半身を支える。 |

| 浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりをつか み、足を浴槽から出す。 | 必要に応じて、浴槽台を利用し、利用者の 上半身を支えたり、浴槽に足を入れるため の持ち上げ動作を支える。 |

| 浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワーチェア に腰掛ける。 | 必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支 える。 |

| シャワーチェアから立ち上がる。 |

Q

入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。

A

例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えない。

Q

入浴介助加算(Ⅰ)及び(Ⅱ) において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する 費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」 (平成 12 年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよい か。

A

前段については、差し支えない。後段については、「加算Ⅱ」と記載させることとする。 (「加算Ⅱ」と記載した場合であっても、入浴介助加算(Ⅰ)を算定することは可能である。)

入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは?

入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いについては以下の通りです。

| 入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴介助加算(Ⅱ) | |

|---|---|---|

| 単位数 | 40単位 | 55単位(通所介護の場合) |

| 算定要件 | ・入浴介助に必要な人員及び設備の配置 ・入浴介助に関わる職員への研修 | ・入浴介助に必要な人員及び設備の配置 ・入浴介助に関わる職員への研修 ・利用者の居宅へ訪問・個別の入浴計画を作成 ・利用者の居宅にの状況に近い環境での入浴介助 |

| 目的 | 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定されるもので、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となります。 | 利用者が自宅において、自身又は家族もしくは、自宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員の介助によって入浴ができるようになることが目的です。 |

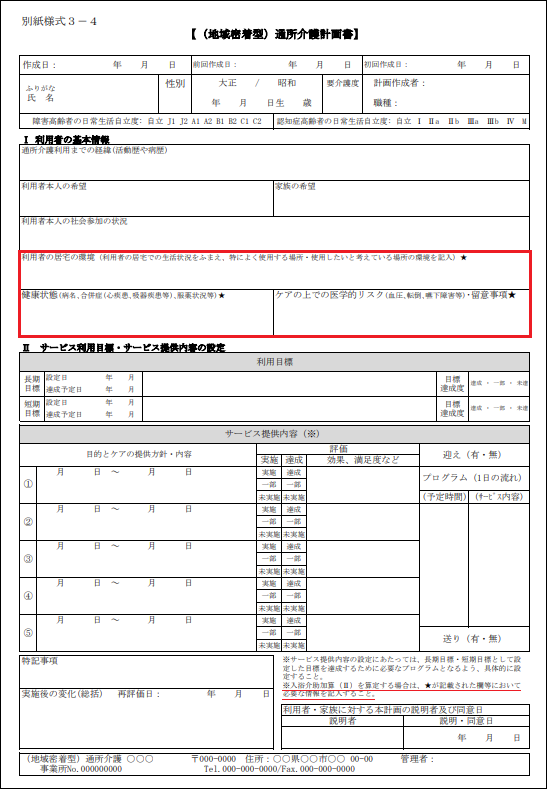

入浴介助加算に必要な計画書

前期の通り入浴介助加算(Ⅱ)の算定には入浴計画の作成が必要となります。また計画書の必要項目については、算定要件に「利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画」と記載されています。

個別の入浴計画作成につて、今まで厚労省からの留意事項通知やQ&Aで「個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。」とされており、令和6年度改定より算定要件にも明記されました。

つまり、通所介護計画書に入浴計画に関する内容を記載することで、別途計画書を作成する必要はありません。具体的には通所介護計画書の以下の欄に「利用者の身体の状況」「居宅の浴室の環境」への記載をもって入浴計画となります。

- 利用者の居宅の環境

- 健康状態

- ケアの上での医学的リスク

入浴介助加算の留意事項

入浴介助加算を算定するうえでの留意点を、厚労省が公表しているQ&Aなどを元に要約しています。ぜひ参考にしてみてください。

身体に直接接触する介助を行わなかった場合

結果として身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも加算の対象となります。入浴介助加算は利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上を目的とし、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じた介助や声かけが求められます。

加算算定の基準は「身体接触の有無」ではなく、「必要に応じた介助や声かけ」を行っているのかが重要となります。

足浴や清拭を行った場合の入浴介助加算について

入浴介助加算が算定できるのは入浴もしくはシャワー浴での入浴介助が対象とされており、足浴や清拭では入浴介助加算の算定はできません。また、入浴方法については、利用者の自立生活を支援するうえで最適と考えられる入浴方法を選択する必要があります。

自宅に風呂がない場合の入浴介助加算(Ⅱ)

入浴介助加算(Ⅱ)の目的は「利用者が自宅に置いて介助を行う事で入浴ができるようになる事」を目的とされています。しかし、自宅に風呂がない場合は当面の目標として通所介護での入浴の自立を図ることを目的とし、入浴介助加算(Ⅱ)を算定することとしても差し支えないとされています。その際は以下の要件を満たしている必要があります。

- 利用者の動作評価

医師や福祉用具専門相談員などの専門職が、利用者の動作や浴室環境を評価する。 - 必要な設備の整備

利用者が自立して入浴できるよう、福祉用具など必要な設備を整える。 - 個別入浴計画の作成

評価結果や身体状況、浴室環境を考慮して、機能訓練指導員が個別入浴計画を作成する。計画は通所介護計画に記載する形でも可。 - 入浴介助の実施

個別入浴計画に基づき、事業所で入浴介助を行う。 - 入浴状況の確認と評価

入浴設備や心身機能の回復により、通所介護事業所以外での入浴が可能かどうかを確認する。

入浴介助加算算定におすすめの介護ソフト

入浴介助加算の算定には個別の入浴計画から、サービスの提供記録が必要となります。これらは介護ソフトを利用する事により、効率的かつ正確に行うことができます。

個別計画については通所介護計画書へ記載することで、入浴計画の作成と認められることから、通所介護計画書の作成ができる介護ソフトがおすすめです。

介護ソフト「まもる君クラウド」なら厚生労働省様式の通所介護計画書に対応しており、入浴の提供記録を作成することも可能です。また国保連請求から利用者請求も同じソフトで行えるため、計画→記録→請求を一気通貫で管理することが可能です。

まとめ

入浴介助加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分に分けられており、それぞれで単位数や算定要件が異なり、入浴介助加算(Ⅰ)では44単位、入浴介助加算(Ⅱ)では55単位が一回につき算定できます。

※デイサービスの場合

また、入浴介助加算(Ⅱ)では利用者自身が自宅で介助を受けながら入浴を行うことを目的とされており、(Ⅰ)と比べると、自宅への訪問や入浴計画の作成など細かな算定要件が設けられています。

入浴介助加算の算定要件やQ&Aを参考にし加算算定に役立てて下さい。